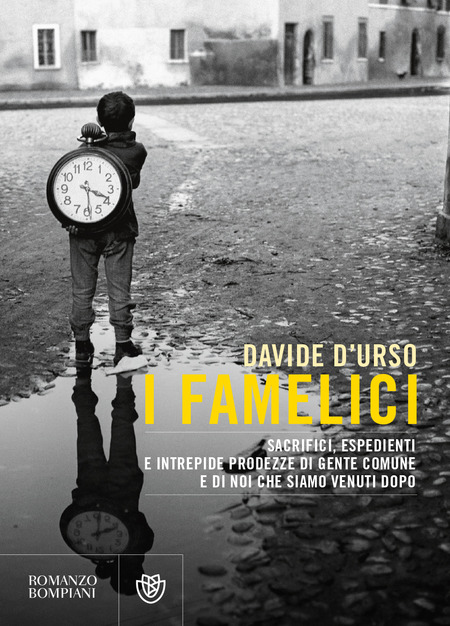

Con il suo nuovo romanzo I FAMELICI edito da Bompiani, Davide D’Urso si attesta tra gli scrittori più interessanti del panorama editoriale campano e nazionale del momento. Scrittore e operatore culturale, dirige “il punto vendita flegreo della catena Librerie.coop”. Precedentemente ha pubblicato la raccolta di racconti Il paese che non voleva cambiare (Manni, 2007), Incontri notevoli di un libraio militante (Valtrend, 2012) e Tra le macerie (Gaffi, 2014). A Davide abbiamo posto alcune domande su I FAMELICI che sta riscuotendo successo di pubblico e di critica.

Come nasce I Famelici?

Dalla volontà di raccontare quella che ritengo sia stata una grossa opportunità sciupata dal nostro paese: il non aver saputo cogliere, quando le si è presentata, la possibilità di compiere il grande balzo che gli avrebbe permesso dall’emanciparsi da questa mentalità provinciale che per molti versi lo caratterizza; d’essere rimasto invischiato nelle beghe piccolo borghesi che penso siano lo specchio di quello che oggi sono gli italiani.

Al vocabolo “famelici” attribuisci un significato positivo, identificandovi coloro che a ogni costo lottano per il raggiungimento di un traguardo. Quanti famelici hai incontrato nella tua vita?

Premetto che il libro nasce dall’idea che la borghesia si sia assottigliata a una fetta molto esigua, che gran parte di essa si sia lasciata assorbire dalla piccolo borghesia. Questo paese è piccolo borghese, per cui è famelico come famelici sono i piccolo borghesi. Per quanto invece riguarda il titolo, il termine famelici suona ambiguo perché penso che questo genere di persone mostra una grandissima gioia e voglia di fare, come dimostra la storia. Però poi, ritenendo che la letteratura non ha il dovere di accogliere e coccolare i lettori, ma almeno di inseguire la verità, credo che i famelici siano anche lo specchio delle ferite che questo paese si porta dietro; le ferite di un approccio assolutamente distante rispetto alle regole di una comunità di cui nessuno si sente parte in quanto sono tutti spinti da un individualismo sfrenato dove l’unico obiettivo è emergere a tutti i costi. Sotto questo aspetto ritengo che il libro sia equilibrato: da un lato urla una verità che da troppo tempo è stata nascosta, ovvero che la piccolo borghesia sia stata il capro espiatorio di tutti i mali del paese, soprattutto perché è stato raccontato da chi non apparteneva a questa fetta di territorio, facendone un ritratto impietoso, fino a farne il cliché contro cui scagliarsi ogni volta che esso va a fondo; dall’altro stiamo parlando di persone che, seppure per ragioni contingenti, hanno dimostrato di non avere un rapporto paritario con la loro comunità, di avere sprezzo per le regole, di non avere uno spirito ideologico spiccato. Una fetta di società sempre votata alla sopravvivenza.

Possiamo quindi dire che il libro racconta il riscatto di una parte della società?

Sicuramente! I famelici racconta della generazione nata nell’immediato dopoguerra la quale ha abbracciato il boom economico, permettendole di emanciparsi da una condizione di povertà. Dopodiché ha abbracciato un nuovo periodo di benessere, non meno ricco di agi e opportunità come quello degli anni ottanta. Forse più aggressivo, forse cialtrone, ma ha comunque continuato ad accumulare beni. Io ho la sensazione che quello che è successo dalla seconda metà degli anni settanta abbia portato ad accumulare, più che beni essenziali, un vuoto di valori.

Quanto c’è di autobiografico nel libro?

L’autobiografia del libro è legata a quella che definisco “una nevrosi collettiva”. Molti lettori mi hanno confidato di essersi immedesimati nell’atmosfera più che nei personaggi. Questo lo attribuisco al fatto che la domanda che tormenta un po’ tutti noi è: cosa siamo diventati? Fondamentalmente credo che siamo diventati dei consumatori, con i tipici sbalzi di umore dei consumatori, con l’ignoranza dei consumatori. Tuttavia, mentre agiamo in questo modo irriflessivo, siamo consapevoli della nostra sconsideratezza.

Come nasce Davide D’Urso scrittore?

Non lo so. Credo che il percorso nasca per caso, senza stare troppo a pensare. Inizialmente inizi a scrivere per il gusto, o forse il bisogno di farlo. Poi, man mano che vai avanti, ti rendi conto che per scrivere devi studiare affinché ciò che metti su carta abbia un senso. Ed è allora, forse, che la passione si trasforma in qualcosa di molto più strutturato, facendo di te non più un amante della scrittura ma uno scrittore vero. Io ho iniziato a scrivere a quindici anni, ma credo che le prime cose dignitose le ho scritte non prima dei trent’anni.

Anche nel tuo precedente romanzo TRA LE MACERIE si parla di un rapporto padre /figlio…

Il rapporto padre/figlio mi interessa molto in quanto mi dà la possibilità di raccontare un confronto/scontro che non è solo generazionale, ma è anche uno scontro sociale come accade in I Famelici.

Possiamo dire che I Famelici è il continuo di Tra Le Macerie?

L’idea dello scontro mi interessa molto in quanto ritengo che il suo epilogo debba essere il raggiungimento di un dialogo e quindi di un incontro. Ho invece la sensazione che in questo paese, probabilmente proprio perché piccolo borghese, da almeno fine anni ottanta agli inizi anni novanta, ossia da quando Berlusconi compare sulla scena culturale e politica, la contrapposizione prevale sulla necessità di confrontarsi sulle idee degli altri. Io credo che se continuiamo di questo paso non andremo da nessuna parte.

Che rapporto hai con tuo padre?

Difficile, come credo siano un po’ tutti i rapporti tra genitori e figli. Quindi ordinario. Anche per questo il discorso autobiografico lo reputo secondario: fossi un ministro, un calciatore, un avventuriero ne avrei di cose da raccontare per giustificare perché la gente debba pagare per leggermi. Ma in un rapporto padre/figlio non credo vi possano essere cose insolite rispetto ad altri rapporti del genere tanto da meritare d’essere narrato. Ovviamente questa è un’opinione personale.

Dopo I Famelici hai intenzione di scrivere qualcos’altro che si riallacci al rapporto padre/figlio in modo da completare un’ipotetica trilogia?

Non lo so, per me pubblicare rappresenta l’ultimo dei pensieri. Il cammino è fatto di confronto di idee, incontri con intellettuali e letture che ti formano. Tutto ciò prescinde dall’assillo della pubblicazione. Tuttavia, avendo scritto finora quattro libri tutti con un filo conduttore comune, forse è vero che un artista non si allontana mai dal cammino iniziale, che alla fine si finisce con lo scrivere sempre lo stesso libro seppure con sfumature diverse.

Quali sono le aspettative di Davide D’Urso scrittore?

Non credo di averne. Tutto ciò che è legato alla pubblicazione, alle vendite mi sembra talmente irrisorio che non mi preoccupa più di tanto. La mia attenzione è concentrata essenzialmente al mio rapporto con la letteratura fatto di letture e studi. Il legame professionale con la scrittura lo reputo talmente marginale che non a caso faccio il libraio. Nella vita bisogna essere realisti: oggi non è più come trenta/quaranta anni fa che pubblicavi un libro e potevi sperare di vivere di scrittura. Oggi non puoi assolutamente permetterti di anteporre la scrittura a tutto il resto. Per quanto mi riguarda lavoro e scrittura sono due cose distinte e separate. Fare il libraio non solo mi piace ma mi consente di poter affrontare con serenità la vita e avere l’opportunità di dedicarmi senza assilli alla scrittura. Quando ho in mente un progetto che reputo valga la pena di sviluppare, ci lavoro con calma e, una volta completato, lo presento a un editore in cui credo. L’aver pubblicato con Bompiani ovviamente mi onora. Ma mi onora soprattutto che il libro sia piaciuto ad Antonio Franchini, scrittore e direttore editoriale che stimo molto, al punto da proporlo per la pubblicazione.

Ti reputi un famelico?

Sì, penso che un po’ lo siamo tutti! La mia generazione è quella alla quale rivolgo la massima critica nel libro perché ha avuto e ha a disposizione tanti strumenti culturali che le consentono di guardare al reale per quello che è, adoperandosi per un’emancipazione sociale diversa da quella che invece conosciamo. Per quanto mi riguarda credo che avrei potuto e potrei fare molto di più per il territorio in cui vivo. Non l’ho fatto perché sopraffatto dalla mia lotta alla sopravvivenza, preoccupandomi più di me stesso che non della collettività. Penso che ognuno di noi abbia il dovere di adoperarsi non solo della propria crescita personale ma anche di quella del proprio territorio e della propria comunità. Io lo faccio più come libraio aiutando le persone, attraverso la scelta dei libri da leggere, a innalzarsi da una condizione subalterna. E forse questa è la cosa che mi riesce meglio. Però l’avrei potuta fare anche prima di diventare libraio…